El Origen de la Biosfera

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Se estima que la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años (Ma), tras una violenta colisión entre dos grandes cuerpos, de la que también surgió la Luna. Las altas temperaturas y las tormentas atmosféricas que sucedieron al choque provocaron la reacción del hidrógeno, anhídrido carbónico, metano y amoniaco con materias disueltas en el agua, resultando en sustancias derivadas del carbono llamadas “orgánicas”, porque se encuentran en los seres vivos. Fue en este “caldo primigenio” donde se sentaron las bases para la vida.

Las fumarolas submarinas son nichos ecológicos restringidos que albergan especies exclusivas.

Todavía existen entornos en los que se mantienen las condiciones del caldo primigenio. Las fumarolas submarinas se encuentran a miles de metros de profundidad, donde gases y materias de las capas internas de la tierra entran en contacto con el agua (derecha).

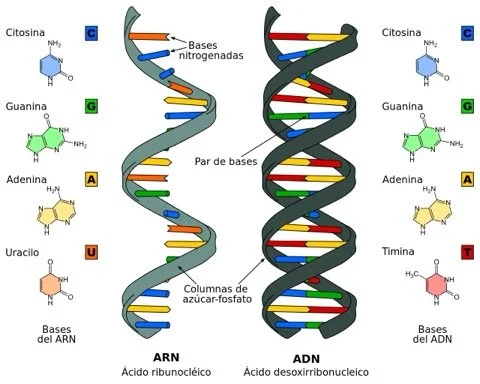

Ahí se generan reacciones de síntesis que dan lugar a sustancias orgánicas como aminoácidos, ácidos carboxílicos y bases nitrogenadas. Esos compuestos, a su vez, reaccionan dando lugar a ácidos nucleicos (debajo), cuyo nombre proviene de que fueron descubiertos en el núcleo de glóbulos blancos en el siglo XIX. El ácido ribonucleico (ARN) es uno de ellos y juega un papel central en esta historia.

Los ácidos nucléicos consisten de fosfato, un azúcar de cinco carbonos y cuatro bases nitrogenadas y forman cadenas simples (ARN) y dobles (ADN)

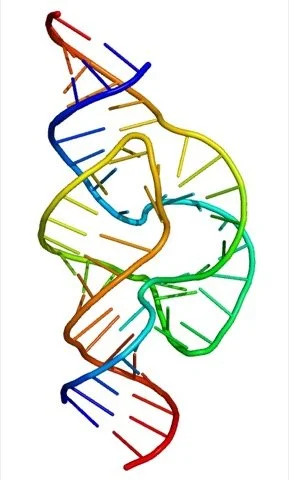

El ARN (debajo, izquierda) es una cadena de unidades llamadas nucleótidos, que puede servir de molde para generar una molécula complementaria. Esta, a su vez, generaría una réplica exacta de la promera molécula. Esto permite que una secuencia concreta de nucleótidos pueda duplicarse espontáneamente. Además de esta característica, algunas secuencias de ARN tienen la capacidad de acelerar reacciones químicas concretas, un proceso que se denomina catálisis, análogo a lo que realizan los enzimas en los seres vivos. A las cadenas de ARN que tienen estas dos propiedades se las denomina ribozimas (debajo).

Estructura de la ribozima llamada de “Cabeza de Martillo”

Volviendo al caldo primigenio, se postula que algunas ribozimas se generaron espontáneamente, y las reacciones que catalizaban aceleraron su propia replicación. Esto propició que se replicaran más rápidamente que otras cadenas de ARN. A partir de aquí, se puede deducir que aquellas ribozimas cuyas reacciones se sucediesen en cadena (el producto de una reacción era el sustrato de la siguiente) también proliferaron colectivamente.

La Primera Versión del Metabolismo

Aquellos primeros entornos abiertos en los que supuestamente se llevaron a cabo las primeras cadenas de reacciones no favorecerían su mantenimiento, por la variabilidad de las condiciones, aparición de moléculas interferentes o simplemente, por dilución. Por ello, seguramente colapsaban periódicamente. Pero un avance cfavoreció su pervivencia y proliferación: la encapsulación en membranas lipídicas.

Experimentos de laboratorio llevados a cabo en condiciones similares a las de las fumarolas submarinas demostraron que componentes de las membranas biológicas llamados fosfolípidos pueden sintetizarse de manera espontánea . Los fosfolípidos se agregan en bicapas formando cuerpos esféricos (liposomas) espontáneamente. Se postula que la encapsulación de cadenas de reacciones catalizadas por las ribozimas en liposomas habría permitido su mantenimiento y proliferación. Estos nuevos entes precedieron a las células y se conocen como protobiontes (izquierda).

La Primeras Células

A pesar del avance de la encapsulación, otras limitaciones de los protobiontes impedían avanzar hacia unidades funcionalmente más complejas. Por un lado, cada ribozima se reproducía autónomamente, con grados de eficacia variable, que podrían llevar a desajustes en las cadenas de reacciones. Por otra parte, la ausencia de un sistema de regulación de las cadenas de reacciones las hacía vulnerables frente al deterioro y a los errores en la replicación de las ribozimas (mutaciones), supuestamente resultando en moléculas parcial o completamente inactivas.

La solución debía asegurar que la replicación de las ribozimas fuese regulable, según las necesidades, y además, que todas las ribozimas de nueva creación pudiesen ser encapsuladas en nuevas vesículas en proporciones equiparables a su función. Esta solución fundamentalse concretó en la aparición del ADN como reservorio para la información genética (Primera figura). Esta molécula tiene una gran similitud con el ARN. En vez de contener el azucar ribosa, contiene desoxirribosa. Esta pequeña diferencia es suficiente para que el ARN y el ADN sean químicamente discernibles y procesados de manera distinta en la célula (el ADN como molde para sintetizar ARN, ¡y no al revés!). A diferencia del ARN, el ADN puede formar cadenas dobles químicamente estables, lo cual permite almacenar los moldes de todas las ribozimas. La información de todas las ribozimas quedó centralizada en el ADN como “molde maestro”. Para regular la síntesis de cada una de las ribozimas codificadas en el ADN, se fueron incorporando secuencias que señalizaban el inicio y el final a ambos extremos de cada una de ellas pequeñas . Posteriormente, se irían incorporando códigos cada vez más sofisticados para regular más funciones, como veremos más adelante.

El grado de sofisticación que estaban cobrando las células requería que los catalizadores fueran cada vez más versátiles y sofisticados. Las ribozimas (ARN) se forman por combinaciones de tan sólo cuatro nucleótidos (Adenosina, Uridina, Guanosina y Citidina). Sin embargo, otras sustancias orgánicas, como los aminoácidos, ofrecían funciones más numerosas y variadas, no sólo para funciones de catálisis, sino también estructurales. La selección de esos aminoácidos acabó con 20 moléculas (aminoácidos proteinogénicos).

Estructura de un ARN de transferencia que contiene una región que reconoce al código del ARN correspondiente a un aminoácido (anticodón) y, al otro extremo, el aminoácido correspndiente.

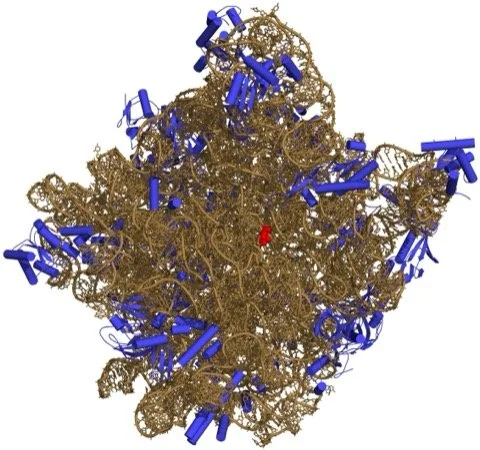

El paso para sintetizar cadenas de aminoácidos (proteína)en base al código del ADN precisó de una maquinaria específica capaz de traducir el código basado en los nucleótidos a los aminoácidos.

Estructura del Ribosoma. En rojo, cadenas de ARN. En azúl, cadenas de proteína.

El mecanismo de síntesis de proteínas a partir de ADN es un proceso que comprende dos pasos.

La transcripción de la secuencia de nucleótidos del ADN a un ARN llamado “mensajero”. Este nombre se debe a que este ARN no tiene una función, como la ribozima, sino que solo contiene un mensaje (por eso, el proceso también se llama transcripción). El código, del ARN mensajero, a su vez, se traduce por parte de una maquinaria diferente a secuencias de aminoácidos (proteína). La maquinaria que lleva a cabo la traducción requiere de moléculas de ARN unidas a los aminoácidos (ARN de transferencia, derecha), cuyo papel consiste en reconocer el código del ARN mensajero para traducirlo a una secuencia de aminoácidos (ver Referencia4). El proceso de síntesis ocurre en un complejo conformado por ARN y proteína, llamado el Ribosoma (debajo). Toda esta maquinaria surgió al unísono, y seguramente constituyó uno de los saltos fundamentales en la gestación de las primeras células, tal y como las conocemos hoy (ver Referencia 4).

El Ancestro Común

Es muy probable que hubiera muchas variantes de las primeras células ancestrales basadas en el ADN. Este tipo de células, conocidas como FUCA (First Universal Cell Ancestor), compitieron e intercambiaron información genética durante milenios hasta dar lugar, hace unos 3.800Ma, a la variante que recabó los mecanismos más eficientes: el último antepasado común a todos los organismos hoy conocidos, cuyo acrónimo es LUCA (Last Universal Common Ancestor).

Un estudio de secuencias genéticas dirigido a determinar el hipotético genoma de LUCA concluyó que este organismo ancestral tenía todos los mecanismos que hemos repasado y su ADN ya contenía unos 2.500 genes, más o menos el mismo número que el de una bacteria contemporánea. Ello no debe llevar a entender que LUCA fuese igual. Seguramente, sus genes eran más rudimentarios que sus homologos actuales. Podemos hacer una analogía con los automóviles. Muchas de las piezas de los primeros modelos son comparables, incluso con los mismos nombres que se usan para los actuales. ¡Pero su diseño y funcionalidad han evolucionado!

La emergencia de LUCA propició una gran expansión de la vida, adaptándose a distintos entornos mediante la diversificación. El formato básico de LUCA se conserva hoy en el grupo de los procariotas, donde se incluyen las bacterias. Se trata de un amplio grupo que se estima podría contar con hasta 4,3 millones de especies. Otro grupo que sigue el mismo patrón es el de las arqueas, hoy en día asociadas con condiciones extremas, como entornos ricos en metano, las fumarolas y lagunas volcánicas. Ambos grupos mantienen una única cadena de ADN como reservorio de información genética, lo cual limita las capacidades que puede desplegar cada célula. El tercer grupo, del que formamos parte nosotros, cuenta con células más grandes, que reúnen muchas más capacidades, incluida la de formar organismos multicelulares, los eucariotas.

Glosario y Referencias

El concepto de la Emergencia. Pensar que algo tan complejo como la vida pudo haber surgido de una serie de simples reacciones químicas parece inverosímil. Pero hay muchos casos en los que la combinación de elementos simples a gran escala tiene un resultado imprevisiblemente complejo. Existen varios ejemplos que ilustran esto en torno al agua. La molécula del agua ha sido caracterizada, tanto desde el punto de vista químico como el físico. Pero el comportamiento conjunto de muchas moléculas de agua no se puede predecir con esos datos. Así, estudios científicos han llegado a caracterizar hasta 35 impredecibles, bellísimas y complejísimas variantes de copos de nieve, dependiendo de las condiciones atmosféricas. El comportamiento de una masa de agua, como un río o un océano tampoco se puede predecir en base a los conocimientos a escala atómica o molecular del agua. A este fenómeno se le llama Emergencia, porque a medida que la escala aumenta, emergen nuevas propiedades. En el caso de la vida, se habría tratado de una sucesión de procesos emergentes a lo largo de millones de años, a un ámbito planetario.

Abiogenesis. Es un término comúnmente empleado para la emergencia de la vida a partir de reacciones químicas.

Traducción de ARN a proteína (descripción detallada) | HHMI BioInteractive Video